[お知らせ]第53回日本放射線技術学会秋季学術大会の演題募集について

症例報告に関する内容を追記しました。(2025.4.8)

第53回秋季学術大会は2025年10月17日(金)~19日(日)の会期で札幌コンベンションセンターにて開催します.今大会は「知空青 〜井の中の蛙大海を知らず,されど空の青さを知る〜」をテーマにさまざまな企画を立案して,実りの多い学術大会となるべく実行委員一丸となって鋭意準備を進めています.

第53回秋季学術大会への皆様の多くの学術発表と大会へのご参加をお待ちしていますので,下記の応募要項に従って奮ってご応募ください.なお,本大会から参加登録費が変更となりましたので,参加登録の際は下記の注意要項を必ず読んでからお申込みをしてください.

| 1 | . | 会 期 |

2025年10月17日(金)~19日(日) |

||

| 2 | . | 会 場 |

札幌コンベンションセンター+Web(オンデマンド配信) 〒003-0006 札幌市⽩⽯区東札幌6条1丁⽬1-1 |

||

| 3 | . | 参加登録費 | |||

|

正会員 (オンデマンド付き(現地参加を問わない)) :20,000円(不課税) |

|||||

※本大会の参加登録に関わる主な注意点は下記の通りとなります. |

|||||

4.発表形式 日本語口述発表およびポスター発表(学生発表セッションはありません.学生の方も通常の演題登録を行ってください.) 1)口述発表

2)ポスター発表

5.演題募集について *本大会では症例報告も募集します.1)演題申込資格 応募者(演者)は本学会会員・非会員を問いません.ただし,2025年度分までの会費が未納の場合は,非会員扱いとしての参加登録が必要となりますので,事前登録時には十分ご注意ください. 2)募集期間 2025年4月14日(月)正午~ 5月16日(金)正午まで(予定) 3)共同研究者(共同演者も含む) 応募時およびアブストラクトに掲載できる共同研究者は7名以内とします.なお,発表時はこの限りではありません.演者が発表できないときには,共同研究者が代わりに発表していただきます. ※2016年度より,応募者の都合により発表することが困難となり,また,共同研究者のいずれの方も発表せず,演題が取下げとなった場合には,応募者および共同研究者の方に今後の演題採択等に関してペナルティが科されますので,ご注意ください. 4)演題アブストラクトについて 5)症例報告について 本大会では症例報告も募集します.症例報告の主たる内容は症例提示とその症例に関する詳細な報告とします.倫理審査委員会での承認は問いませんが,所属機関の規則に従って応募してください.演題タイトルは「○○に関する症例報告」や「○○の一例」など症例報告であることを明確にしてください.複数例をまとめて解析して新たな知見を導く場合は症例報告として認めません.詳細は「研究倫理規程ガイダンス」を参照してください.演題区分を研究か症例報告かで悩まれた場合は別表1のフローチャートをご参照ください. 6)応募演題の倫理について 本学会における研究発表は,あらゆる場合において,研究対象者の生命,健康,プライバシーおよび尊厳が守られていなければなりません.そのため,演題応募時には以下に示す「応募演題の倫理に関する質問」に正しく回答していただく必要があります.演題応募者は,本学会の「研究倫理規程ガイダンス」(https://www.jsrt.or.jp/data/about/regulations/)を熟読のうえ,応募演題に必要な倫理的対応について理解し,必要に応じて倫理審査委員会で事前に承認を得てください.特に研究対象者の臨床データ(画像データ,検査結果,診断名,個人情報を含む)を用いた研究やボランティアを含む研究では,ほとんどの場合において倫理承認が必要となりますので十分にご注意ください.また,アンケート調査や観察者実験においては,倫理承認の要否に関する検討が必要になりますので,研究倫理規程ガイダンスに従って対応をお願いします. 倫理承認が必要である演題が応募時に倫理承認を得ていない,あるいは申請中である場合には不採択となります.また,倫理承認を受けている場合であっても,倫理的観点から明らかに倫理に反すると判断される場合は,不採択となることをご了承ください.なお,演題審査の段階で確認を要すると判断される場合は,倫理審査申請書を提出していただくことがあります.また,倫理審査委員会またはその事務局において倫理審査不要と判断された場合は,倫理審査委員会からの返答が確認できる書面,あるいはその旨を伝えてきたメールを保管しておいてください.同様に提出を求める場合があります. *本大会では症例報告が追加になったことにより,以下の【応募演題の倫理に関する質問】の項目が学会誌81巻3号 掲載記事の内容から修正されておりますのでご注意願います. 【応募演題の倫理に関する質問】(必須) 設問A: 応募演題の演題区分を選択してください. 設問B: 応募演題における倫理承認についてお答えください. 1: 倫理審査委員会による承認を得た.(倫理承認番号: )→ 設問(C)へ 設問C: 応募演題における研究では,研究対象者に対し,研究を目的とした侵襲的な行為(放射線被ばく,肉体的・精神的苦痛を伴う行為,薬剤等の投与)を行っていますか.なお,MRIのボランティアによるスキャンを含む研究は“軽微な侵襲”のため,”侵襲的な行為を行っている.”を選択してください.また,医療の一環であれば,侵襲的な行為とはみなされないため,“侵襲的な行為は一切行っていない.”を選択してください. 1: 侵襲的な行為を行っている.→ 設問(D)へ 設問D:本学会では,研究者は,研究対象者に対して,許容範囲を超える放射線被ばく,苦痛の範囲が社会的な許容範囲を超える肉体的・精神的苦痛を伴う行為,および医学的妥当性が認められない不必要な薬剤投与等の侵襲的な行為を行ってはならないとしています.なお,許容範囲等などについては,倫理指針等の規則が定める倫理審査委員会等で判断するものとしますが,この判断が学会の観点(ICRP Publication 62などを参考)から正当な理由のもとに問題があると考えられる場合には,その審査結果を受けた対応が求められる場合があります.なお,研究対象者に対し侵襲的な行為を伴う場合は,次の3項目のそれぞれについて記載してください. 1) 医学的妥当性:医学の発展にとって,その研究が必要であることの妥当性 1: 医学的妥当性( ) 設問E:応募演題が倫理審査委員会の承認を得ていない理由についてお答えください. 1: 倫理審査委員会に承認申請したが,倫理審査不要と判断され,その根拠も保管している. 設問F: 症例報告の実施にあたり所属機関の規則への対応状況についてお答えください.

「多重発表に関する質問」(必須) 本学会の演題発表については,演題登録時点において,既発表もしくは採択済みの論文または他学術⼤会演題発表を,本学会の学術⼤会等へ演題応募する⾏為を多重発表と見なします.ただし,特例として発表に限り,多重発表と見なされる場合であっても有益な情報が含まれている等,審査において認められる場合は,その事実を演題応募時および発表時に申告した場合においては,許容される多重発表として取り扱います.なお,演題登録後に論⽂が採択された場合については,多重発表とは見なしませんが,発表時にその旨を申告してください.基本的には,本学会は許容される多重発表を推奨するものではなく,安易な許容される多重発表は業績の⽔増しになることに留意してください. 以上の点を留意の上,以下に示す多重発表の有無についてお答えください.

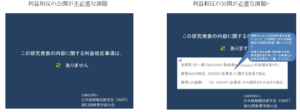

A.既発表の種別(複数選択可):□論文 □学会発表(本学会) □学会発表(他学会) ( ) 設問E: 応募演題における所属機関の長の承認についてお答えください. 1: 施設のルールに従って承認を得た. 発表する内容に関連して,企業等からの補助や援助を受けている場合,または,応募演題に関係する企業の被雇用者が共同研究者に含まれる場合は,その事実を開示する義務があります.演題応募時は利益相反の有無に関する質問に必ずお答えください.詳細は,本学会研究倫理規程ガイダンス(https://www.jsrt.or.jp/data/about/regulations/)をご覧ください. 研究者は,「厚生労働科学研究における利益相反(Conflict of Interest:COI)の管理に関する指針」および「日本医学会COI管理ガイドライン2022」に準拠し,研究の公正性,信頼性を確保するために,利害関係が想定される企業等との関わり(利益相反)について適正に対応する必要があります.利益相反の公開方法は,発表スライドの2枚目(1枚目はタイトル,施設名等)にスライドを挿入することとします.下記に示すサンプルスライドをご参照ください. 7)研究助成金などの公開について 研究助成金などの公開公的機関(科研費等)や各種の研究助成金(金額は問いません)などは利益相反の申告事項には含まれませんが,助成がある場合には,発表時に公開することを推奨します. 8)演題審査 以下のような場合は応募演題が不採択となりますので,ご注意ください.

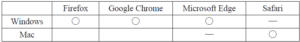

9)演題応募方法 オンライン登録で演題を募集します.学会ホームページ にアクセスし, “秋季学術大会” からお入りください.学会ホームページ:https://www.jsrt.or.jp/gmeeting/shuki53/ ※演題を登録される方は, 事前に必ず, 会員システム『RacNe (ラクネ)』」にログインして所属, 連絡先, メールアドレス等の必要事項を登録・確認してください. 非会員の方も上記ページの「学会に入会せずにサイトを利用したい方」を選択のうえ, システムユーザ登録をお願いします. 第53回秋季学術大会の運用データ管理システムは, RacNeとリンクして 演題発表者の氏名,所属,連絡先住所,メールアドレス等を確認する仕組みになっています.

――― 注意事項 ―――

6.演題の採否,演題区分,発表形式区分,発表日時,大会プログラム

7.特許法第30条について本学会は特許法第30条に関わる指定学術団体となっています.詳細は特許庁ホームページをご覧ください. 8.情報交換会学会2日目の2025年10月18日(土) 19時から開催する予定です. 問合先

|

|||||