ここでは、最も古くから医療に利用されているX線画像の生成について説明してみようと思います。

X線は、1895年11月8日にヴィルヘルム・コンラート・レントゲン(Wilhelm Conrad Röntgen)博士によって発見されました。彼は、その未知の電磁波に、数学で未知の数を表すXを付し、X線と呼びました。レントゲン博士は、X線に強い物質透過性があることを知り、ベルタ夫人の手のX線写真を撮影することに成功しました。世界初のX線写真です。X線によって、人体にメスを入れることなく人体内部が観察できるという事実は、またたく間に世界中に広がり、医療で利用されるようになりました。日本でも、X線が発見された翌年1896年には、島津源蔵氏によって、手のX線写真撮影が行われました。このX線が発見されなければ、今の医療は一体どのようになっていたでしょうか・・・

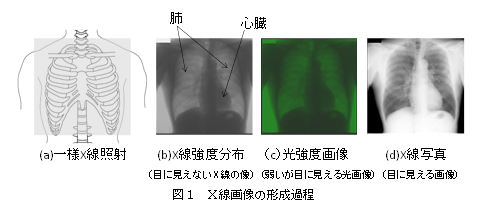

では、目に見えないX線を用いて、いったいどのようにして目に見えるX線画像が形成されるのでしょうか?

X線フィルムを用いた撮影を例にとって、図1を用いて説明したいと思います。

| (a) | まず、X線管からの一様な強さのX線を人体の撮影したい領域に照射します。(図1(a)) | ||||||

| (b) | 人体に入射された一様なX線は、人体を透過する際に臓器等に一部吸収され、人体透過後には目に見えないX線強度分布(図1(b))になります。※臓器によって、X線の吸収の度合いが異なります。 | ||||||

|

|||||||

| (c) | 図1(b)のX線強度分布は直接目で見ることはできませんので、平板状の蛍光増感紙を用い、図1(c)のような光強度画像(弱いけれども目に見える光の画像)に変換します。この蛍光増感紙は、X線が当たるとその強度に比例した光を発する性質を持っています。また、増感紙に用いられる蛍光体の種類によって、緑色や青色に光ります。これらの可視光はX線よりもX線フィルムを強く黒化させますので、増感紙を使うことによって、少ないX線量で写真撮影をすることが可能になります。このことは非常に重要で、患者さんの被ばく線量を低減するのに大変役立っているのです。

一般に、増感紙は、両面に感光乳剤を塗ったX線フィルムを両側から挟んで、遮光・密着する構造のカセッテ(カセット)に入れて使用します。X線撮影の経験がある方は、板のようなカセッテの上に患部を置いて撮影したのを覚えておられるかもしれませんが、その中には、ここで説明した蛍光増感紙とX線フィルムが入っているのです。 |

||||||

| (d) | 図1(c)の光強度画像がX線フィルムを感光させますので、そのフィルムを現像してX線写真が得られます。このX線写真では光が強く当った部分が黒くなるので、X線強度分布や光強度画像とは逆に、肺は黒く、心臓は白くなっています。このX線写真(図1(d))が、皆様が病院で目にする画像です。 | ||||||

|

このように、いくつかの伝達を経て、X線強度分布が目に見える画像になっています。

今回は、古くから用いられているX線フィルムによるX線画像形成について説明しました。近年は、ディジタルX線撮影システムが普及していますが、基本的には、X線写真と同様で、X線強度分布が光や電気の強度情報に変換されてディジタル画像が得られます。

また、X線写真の代わりに、直接ディジタル画像データを液晶モニタで観察して診断がなされます。

医療では、他にもCT(コンピュータ断層撮影、Computed Tomography)画像、MRI(磁気共鳴、 Magnetic Resonance Imaging)画像、US(超音波検査、Ultrasonography)画像、RI(核医学検査、Radio Isotope)画像、そしてRT(放射線治療用、Radiation Therapy)画像など、多種多様な画像が利用されています。